La ricerca è il fiore all'occhiello di un Paese: ma non in Italia. Basta leggere i dati pubblicati dal terzo rapporto Adi (Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani) su dottorato e post dottorato, presentato a Roma a febbraio, per convincersene.  Le borse, tanto per dirne una, hanno subito una decurtazione pari a oltre 200mila euro soltanto considerando gli ultimi cinque anni (quindi dal 2008 a oggi), e basandosi sull'analisi di ventuno università. «Il numero complessivo di borse è passato da 5.045 nel 2008 a 3.084 nel 2012, con una media per ateneo scesa da 245,4 a 185,7» denunciano Nevio Dubbino [nella foto sotto] e Chiara Orsi nell'illustrare le cifre emerse dalla loro analisi.

Le borse, tanto per dirne una, hanno subito una decurtazione pari a oltre 200mila euro soltanto considerando gli ultimi cinque anni (quindi dal 2008 a oggi), e basandosi sull'analisi di ventuno università. «Il numero complessivo di borse è passato da 5.045 nel 2008 a 3.084 nel 2012, con una media per ateneo scesa da 245,4 a 185,7» denunciano Nevio Dubbino [nella foto sotto] e Chiara Orsi nell'illustrare le cifre emerse dalla loro analisi.

Invece di investire, si taglia - proprio in un settore strategico per qualunque Paese scelga di guardare al futuro. Ignorando l'apporto delle scoperte scientifiche sulla vita dei cittadini.

Ma c'è di peggio. Per il 2013 risultano banditi ben 3.030 posti per dottorati di ricerca senza borsa, su un totale di 12mila attivati in media ogni anno: uno su quattro in pratica è gratis. Addirittura alcune università hanno aperto un numero di posti privi di copertura finanziaria superiori a quelli accompagnati da borsa (fa eccezione solo la Puglia che, precisa lo studio, dal 2006 finanzia i dottorati senza borsa con fondi stanziati dalla Regione equivalenti a quelli ministeriali). E se prima la legge prevedeva che il numero di dottorandi senza borsa non potesse superare la metà dei posti retribuiti, dopo la legge Gelmini (240/2010) «questo limite è stato soppresso» accusano dall'Adi, «lasciando agli atenei ampia discrezionalità sul numero di borse da assegnare».

Ma il povero ricercatore costretto a studiare gratis per contribuire al sapere della collettività non dovrà solo arrangiarsi per poter vivere. Dovrà anche rimediare i soldi per pagare le tasse (da cui il borsista è invece, paradossalmente, esente), in continuo aumento destinate a crescere ulteriormente. A differenza dello studente che versa le tasse universitarie, a cui il dottorando è di fatto assimilato (succede solo da noi e in Lituania ed è «un errore» tuonano i rappresentanti della categoria, «perché si tratta di lavoratori a tutti gli effetti»), il dottorando senza borsa è esonerato dalle tasse solo in base al merito e non anche al reddito. Il risultato è «una selezione per censo» tra chi ha alle spalle una famiglia con i mezzi necessari a sostenere per tre anni il dottorando e chi no. E poi «esiste estrema eterogeneità e discrezionalità nella determinazione dell’importo della tassazione, cosa che di fatto crea una duplice discriminazione legata anche alla sede in cui si vince il concorso». Vincerlo alla Sapienza di Roma comporta ad esempio un obolo fino a duemila euro, a Napoli al massimo 900, mentre a Trento l'iscrizione costa 140 euro e a Pavia 300. La proposta di Adelaide D'Auria e Valentina Maisto è «di eliminare le tasse per i dottorandi senza borsa», portando lo status di dottorando a quello di lavoratore. «Il percorso di dottorato è fatto non solo di formazione, ma di osmosi tra formazione e ricerca. Riconoscere lo status professionale è doveroso così come chiede la Carta europea dei ricercatori adottata da tutti i rettori italiani nel 2005, secondo cui l'attività professionale inizia – sempre e comunque – subito dopo la laurea». Per Adi il dottorato va trasformato in un contratto a causa mista, in cui il «dottorando è un lavoratore a tutti gli effetti coperto dal welfare».

ulteriormente. A differenza dello studente che versa le tasse universitarie, a cui il dottorando è di fatto assimilato (succede solo da noi e in Lituania ed è «un errore» tuonano i rappresentanti della categoria, «perché si tratta di lavoratori a tutti gli effetti»), il dottorando senza borsa è esonerato dalle tasse solo in base al merito e non anche al reddito. Il risultato è «una selezione per censo» tra chi ha alle spalle una famiglia con i mezzi necessari a sostenere per tre anni il dottorando e chi no. E poi «esiste estrema eterogeneità e discrezionalità nella determinazione dell’importo della tassazione, cosa che di fatto crea una duplice discriminazione legata anche alla sede in cui si vince il concorso». Vincerlo alla Sapienza di Roma comporta ad esempio un obolo fino a duemila euro, a Napoli al massimo 900, mentre a Trento l'iscrizione costa 140 euro e a Pavia 300. La proposta di Adelaide D'Auria e Valentina Maisto è «di eliminare le tasse per i dottorandi senza borsa», portando lo status di dottorando a quello di lavoratore. «Il percorso di dottorato è fatto non solo di formazione, ma di osmosi tra formazione e ricerca. Riconoscere lo status professionale è doveroso così come chiede la Carta europea dei ricercatori adottata da tutti i rettori italiani nel 2005, secondo cui l'attività professionale inizia – sempre e comunque – subito dopo la laurea». Per Adi il dottorato va trasformato in un contratto a causa mista, in cui il «dottorando è un lavoratore a tutti gli effetti coperto dal welfare».

Considerare chi fa ricerca come un semplice studente ha i suoi riflessi anche sul piano della rappresentanza. In base ai calcoli di Viola Galligioni dell'Adi «solo nel 25% delle università pubbliche i dottorandi sono dignitosamente rappresentati, mentre quasi nella stessa percentuale di atenei le possibilità di partecipare alle attività degli organi di governo sono fortemente limitate. Hanno al massimo la possibilità di essere rappresentanti nei consigli di dipartimento, mentre in altri organi collegiali come il cda, il nucleo di valutazione e così via, sono perlopiù aggregati agli studenti, un corpo elettorale di gran lunga più ampio». Non è cosa da poco. «Dottorandi, assegnisti e ricercatori a tempo determinato sono una parte fondamentale della comunità universitaria. Senza questa componente la ricerca - che, insieme all'insegnamento, è uno dei compiti degli atenei - non sarebbe possibile in molti campi». L'appello della Galligioni è deciso: «La comunità accademica dovrebbe smetterla di considerarli come soggetti esclusivamente produttivi e riconoscerli come partecipanti e attivi».

Le previsioni per il futuro, come si intuisce da questo quadro, non sono rosee. «Il 93% degli assegnisti non continuerà a fare ricerca  nell'università, e il 78% di loro uscirà dal percorso accademico al termine dell'assegno, mentre il 15% uscirà dopo aver ricoperto una posizione da ricercatore a tempo determinato» snocciola Saverio Bolognani: «Nel 2012 nelle nostre università si è raggiunto un traguardo storico: metà di chi fa ricerca ha un contratto a termine tipo cococo con la conseguenza di una costante fuga di competenze».

nell'università, e il 78% di loro uscirà dal percorso accademico al termine dell'assegno, mentre il 15% uscirà dopo aver ricoperto una posizione da ricercatore a tempo determinato» snocciola Saverio Bolognani: «Nel 2012 nelle nostre università si è raggiunto un traguardo storico: metà di chi fa ricerca ha un contratto a termine tipo cococo con la conseguenza di una costante fuga di competenze».

L'assegnista di ricerca è quindi una figura transitoria che prima o poi abbandonerà l'università. Situazione aggravata in Italia dal fatto che il titolo di dottore di ricerca è scarsamente riconosciuto e spendibile sul mercato del lavoro (all'estero il problema dello spreco di competenze riguarda solo il 16% dei post-doc). E se a Torino, Milano, al Politecnico di Bari e a Firenze va sicuramente meglio che altrove (vanno dai 50 ai 70 gli assegnisti e i ricercatori stabilizzati su 100 strutturati), all'università di Bari, a Foggia, Napoli e Macerata si incontra la catastrofe: al massimo dieci su 100 vengono stabilizzati.

Infine, un'altra criticità: è vero che sono i settori scientifici e tecnologici quelli dove si fa più ricerca, ma questi sono anche quelli in cui è più difficile inserirsi con contratti a tempo indeterminato. Il problema è «il finanziamento statale assolutamente insufficiente e un reclutamento bloccato ormai da anni, vera causa della creazione di sacche di precariato». La stabilizzazione post dottorato è una vera chimera, spiega Alessio Rotisciani dell'Adi [nella foto in alto] alla Repubblica degli Stagisti. Concluso il ciclo ci sono tre strade: «o si inizia con una serie di contrattini tipo assegni di ricerca, contratti a tempo determinato etc, o si accede al concorso per ricercatore tramite RTDb - propedeutico all'assunzione come professore associato - oppure si chiude la propria carriera. Il problema è che con la legge Gelmini e i sistematici tagli al sistema, il contratto RTDa, che prima era prerequisito per accedere all'RTDb, non lo è più». Il risultato è che, saltando questo passaggio, si può passare di nuovo a uno stato di precarietà dopo l'RTDa, che in questo modo «si va ad aggiungere alla giungla dei contratti precari di post dottorato».

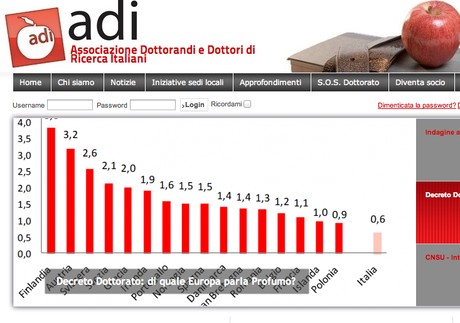

Questi dati sono fonte di vergogna se comparati con l'Europa: siamo al quarto posto per numero di dottorandi (ne abbiamo 38mila, contro gli 85mila della Gran Bretagna, i 70mila della Francia e della Spagna), ma – considerando il dato sulla popolosità (numero dottori su 1000 abitanti) – precipitiamo al diciassettesimo dopo Islanda e Polonia. Con l'importo della borsa (da noi innalzato a 1.035 euro mensili netti) scivoliamo poi al 15esimo posto in Europa seguiti da Portogallo, Francia (che concede solo 500 euro in caso di borsa di studio, ma 1.550 come stipendio), e Polonia. I primi sono gli svizzeri e i norvegesi che elargiscono rispettivamente 4mila e 3mila euro ai propri ricercatori. Per loro infatti i dottorandi sono veri e propri dipendenti dell'università, perché, commenta Rotisciani, «con il loro lavoro quotidiano contribuiscono al funzionamento e alla competitività del sistema accademico». Altro che studenti.

Ilaria Mariotti

Per saperne di più su questo argomento, leggi anche:

- Ricerca e start-up, centinaia di opportunità di lavoro per giovani imprenditori e ricercatori

- Fuga dei cervelli, il 73% dei ricercatori italiani all’estero è felice e non pensa a un rientro

- «Vivendo altrove, il confronto fra l’Italia e altri paesi diventa impietoso. E illuminante». In un libro le storie degli italiani che fuggono all'estero

E anche:

- Fisica che passione: la testimonianza di Marco Anni, vincitore del premio Sergio Panizza nel 2009

Community