Ilaria Mariotti

Scritto il 17 Lug 2025 in Approfondimenti

avvocato Censis futuro giurisprudenza gendergap giurisprudenza libera professione liberi professionisti ordini professionali redditi troppo bassi retribuzioni basse

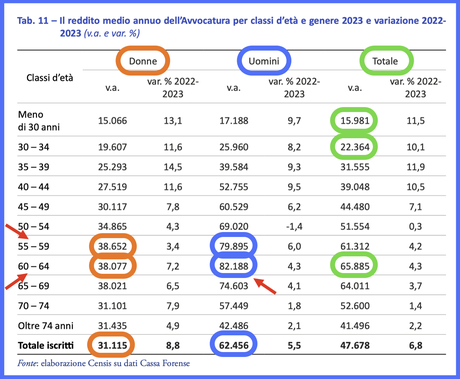

Migliorano, anche se di poco, le condizioni reddituali dei giovani avvocati italiani. «L’incremento maggiore tra il 2022 e il 2023» si legge nel Rapporto 2025 sull’Avvocatura della Cassa Forense e del Censis, «è avvenuto tra le avvocate e gli avvocati tra i 35 e 39 anni (+11,9%) e per chi avesse un’età inferiore ai 30 anni (+11,5%)».  Il reddito medio dei giovani avvocati freschi di iscrizione all'Albo resta comunque incredibilmente basso: quelli sotto i trent'anni portano a casa infatti meno di 16mila euro all'anno (15.981 euro) – nemmeno 1.400 euro al mese.

Il reddito medio dei giovani avvocati freschi di iscrizione all'Albo resta comunque incredibilmente basso: quelli sotto i trent'anni portano a casa infatti meno di 16mila euro all'anno (15.981 euro) – nemmeno 1.400 euro al mese.

La cifra media sale fino a superare i 22mila euro all'anno (22.364) nella fascia 30-34 anni, e scavalla finalmente i 30mila euro (31.555) solo quando si arriva alla fascia tra i 35 e i 39 anni. Questa scala crescente tocca il suo culmine tra i 60 e i 64 anni: a questa età la media di guadagni registrata dalla Cassa Forense si attesta appena sotto i 66mila euro all'anno (65.885).

Il tutto con un forte sbilanciamento a sfavore delle donne: se i maschi sotto i trent’anni hanno un reddito rispetto alle colleghe della stessa classe di età mediamente di poco più di 2mila euro superiore, nella classe di età 60-64 anni la differenza supera i 44mila euro.

Il divario di genere è spiccato nel corso di tutta la vita: le avvocate hanno un reddito medio esattamente pari alla metà di quello degli uomini (31mila euro contro 62mila) e ricevono compensi nettamente inferiori sempre, anche nel pieno della carriera. Appena prima dei sessant'anni – quando cioè hanno verosimilmente alle spalle le attività di cura dei figli e non ancora troppo a carico l'assistenza a genitori o nipotini – raggiungono il reddito il massimo, ma questo massimo comunque è magro – nemmeno 39mila euro all'anno in media (per la precisione 38.652). I colleghi maschi coetanei, nella classe di età 55-59 anni, sfiorano gli 80mila. Uno squilibrio imponente. La piccola crescita dei compensi registrata dall'istituto di previdenza dei giuristi, la Cassa Forense, tra 2022 e 2023 «è un dato significativo, ma non rappresenta un grande successo o un quadro che denoti un ampio e consolidato benessere» ragiona con la Repubblica degli Stagisti l’avvocata Maria Annunziata, neo eletta presidente della Cassa. Non a caso «continua a esserci un saldo negativo tra iscrizioni e cancellazioni». Il numero di avvocati attivi, certifica il rapporto, è oggi di 233.260 unità, in calo continuo dal 2020 quando se ne contavano 245.030.

La piccola crescita dei compensi registrata dall'istituto di previdenza dei giuristi, la Cassa Forense, tra 2022 e 2023 «è un dato significativo, ma non rappresenta un grande successo o un quadro che denoti un ampio e consolidato benessere» ragiona con la Repubblica degli Stagisti l’avvocata Maria Annunziata, neo eletta presidente della Cassa. Non a caso «continua a esserci un saldo negativo tra iscrizioni e cancellazioni». Il numero di avvocati attivi, certifica il rapporto, è oggi di 233.260 unità, in calo continuo dal 2020 quando se ne contavano 245.030.

Uno degli scogli per chi decide di intraprendere la professione è rappresentato dai costi previdenziali. Nel 2025, spiega il sito della Cassa Forense, il contributo minimo soggettivo è stato fissato a 2.750 euro, e il contributo minimo integrativo di 350 euro. Cifre ritoccate al ribasso, dato che nel 2024 i contributi erano stati fissati rispettivamente a 3.355 e 850 euro. Miglioramenti dunque, ma senza poter fare vere e proprie “rivoluzioni”: «Come cassa previdenziale abbiamo l’obbligo della sostenibilità, siamo sotto tre ministeri cui dobbiamo rendere conto: quello del Lavoro, quello dell’Economia e quello della Giustizia».

Specie da quando, a partire dal 1° gennaio 2025, è entrato in vigore il sistema di calcolo contributivo “pro rata” delle prestazioni pensionistiche. «Più versi e più prendi» sintetizza la presidente. «Il nostro patrimonio è di 20 miliardi, ma va custodito per garantire il futuro. Quello che cerchiamo di fare quindi per andare incontro ai problemi degli iscritti è potenziare il più possibile nostro sistema di welfare».

In particolare c’è una misura introdotta da poco a favore dei praticanti iscritti alla Cassa forense (da sottolineare che per loro non è un obbligo). Il sostegno in questo caso è pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell’Iva, per la frequenza di scuole forensi o acquisto di codici commentati per prepararsi all'esame professionale. «Ci sono inoltre bandi che erogano fondi per l’acquisto di materiale informatico per gli studi legali, prestiti per under 35, copertura di cure per follow up oncologici e anche per vittime di violenza».

Poi c’è tutta una parte dedicata alla famiglia. Con la volontà di «accompagnare giovani e donne, che sono quelle che vivono il disagio maggiore» conferma Annunziata. «In questo caso vengono stanziati contributi destinati a chi si trova a capo di famiglie monogenitoriali, con figli sotto i 26 anni». Nell’ultimo bando, non ancora rinnovato, l’importo ammontava a 1.000 euro a figlio. «Sono previsti aiuti anche per le famiglie numerose, per i nuovi nati o adottati (in questo caso si passa a 2mila euro a bambino); e anche ad esempio per la frequentazione di centri estivi da parte dei figli degli iscritti».

Sono misure sufficienti a rendere di nuovo attrattiva la professione? «Le criticità sono diverse e saranno messe sul tavolo a ottobre, al congresso nazionale dell’avvocatura» spiega la presidente. «Un paio di fattori da evidenziare sono questi: innanzi tutto lo scenario della monocommittenza», vale a dire quello per cui si lavora – pur mantenendo un inquadramento giuridica da autonomi – presso un unico studio legale. «È chiaro che così si ha una maggiore garanzia economica, mentre chi si approccia alla professione da libero professionista incontra più ostacoli».

Va qui ricordato che per legge gli avvocati non possono essere assunti come lavoratori subordinati. Quindi nemmeno volendo un avvocato con uno studio legale avviato potrebbe assumere altri avvocati: sarà sempre tenuto a inquadrarli come collaboratori, in modo che possano mantenere il loro statuto di autonomi. È lo stesso principio per il quale gli avvocati che scelgono di andare a lavorare negli uffici legali di imprese private, per esempio, per firmare il contratto di lavoro devono disiscriversi dall'Albo.

Sempre in tema di cancellazioni, ci sono state riforme nella pubblica amministrazione che hanno inciso. Una su tutte, ricorda Maria Annunziata, «il potenziamento degli uffici del processo, per cui in tanti hanno intrapreso questa direzione confidando in una certezza reddituale mensile». I motivi della disaffezione, evidenzia l’avvocato, non sono solo pratici. Le circostanze nel tempo sono profondamente cambiate: «Ai miei tempi ci si innamorava del mestiere frequentando i tribunali, ricordo quando rimanevo incantata ascoltando il collegio giudicante». Adesso «i tribunali sono completamente svuotati, i giovani avvocati vivono dentro gli studi legali e non sono in contatto con le aule di giustizia». Anche questo, alla fine, pesa nelle decisioni. Anche se probabilmente non tanto quanto la prospettiva di studiare cinque anni all'università, fare il praticantato, sostenere l'esame di Stato, con la prospettiva di dover aspettare di avere quarant'anni prima di riuscire a portare a casa 2mila euro al mese.

Ilaria Mariotti

Community